黒田剛史さん(東北大学助教)に聞く「気象学から宇宙へ ― 異分野をつなぐ存在へ」

インタビュー Interview

Vol.5 派遣若手研究者インタビュー

黒田剛史さん(東北大学助教)に聞く

「気象学から宇宙へ ― 異分野をつなぐ存在へ」

火星大気の理論的研究

私は火星大気を研究しています。火星大気には、気候変動や気象、水などの物質循環が関係します。それらを「大気大循環モデル」を使って研究します。

大気大循環モデルは、地球の天気予報にも使われています。地球の場合、様々な研究が詳しく行われており、観測データも豊富なため、モデルに現在の条件を入力することで、数時間先の天気を予測できます。一方、火星の場合、最近は海外のチームがデータ同化(モデルに実際の観測データを入力してより現実に近い結果が出るようにすること)に着手しているものの、まだ、それほど多くの観測データはありません。

そのため現在は、様々な仮定をもとに計算し、「この仮定では、しばらくすると、こんな状態になる」という研究段階です。もちろん仮定も観測データと整合する必要があるため、NASAやESAなどが取得したデータを参照して仮説を立てます。つまり、モデルを用いて予測するにしても、如何に観測と整合するかが重要で、そのために、どこまで詳細に物理過程を考える必要があるか、日々格闘しています。

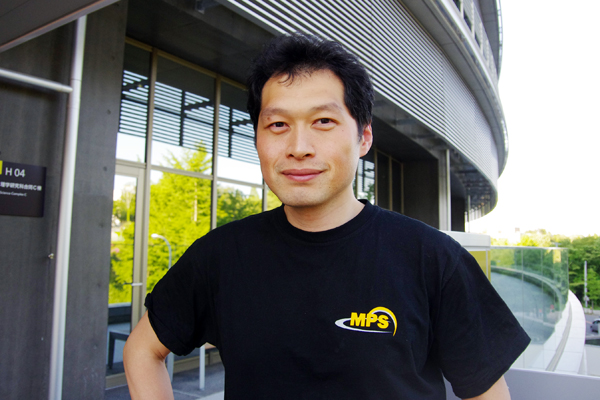

黒田剛史さん(東北大学助教)

火星大気の研究を始めたきっかけ

大学生の頃、人間が住める可能性がある火星に興味がありました。火星の環境を考えるなら大気だと思い、気象を選びました。ちょうどその頃、地球大気の理論研究で著名な、東京大学気候システム研究センター(当時)の高橋正明先生が惑星大気に興味を持ち始めた頃で、学生を募集していたところに、私が飛びついたのがきっかけです。

気候システム研究センターには地球を研究する人ばかりで、火星は自分で勉強するしかない手探り状態でした。しかし、地球と火星、舞台は違えど、気象学の基本に大差はありません。プログラムで何が行われているかをきちんと理解した上で、大気大循環モデルを動かせるようになりました。

そして、やればやるほど新たな疑問が生まれました。理論だけでなく観測も、私が研究を始めた頃は「温度場が大体これくらい」といったレベルの結果しか出ていませんでした。しかし研究を進めるうちに「ダストや水の循環がこんな変動をしている」といった観測データも、だんだん登場してきました。そんな観測データが次から次へと出ると、シミュレーション屋としては、やっぱり再現したくなるわけです(笑)。

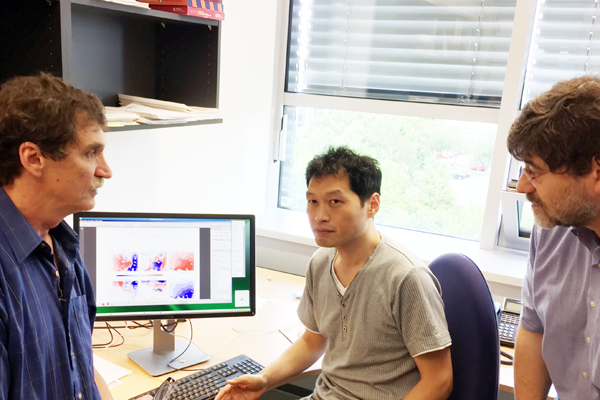

【画像1】黒田さんが開発した火星大気大循環モデルにより計算された、火星の地表面付近の気温と風の強さ・向きの分布の一例。このモデルはDRAMATIC (Dynamics, RAdiation, MAterial Transport and their mutual InteraCtions)と名付けられている。

似て非なる地球と火星

これまで火星の気象を見てわかったことは、地球と火星、全く異なる部分もあれば、似ている部分もある、ということです。

地球と火星は、もともと自転角速度と軌道傾斜角が似ているため、火星にも地球と似た四季が存在します。そのため、四季の変化に基づいた、地球に似たような振動があります。例えば、赤道上空の風が半年周期で揺れる「赤道半年振動」や、地球でいう低気圧と高気圧が交互に移動していく「傾圧不安定波」。火星にも前線のようなものがあるのです。

一方、地球と全く異なる火星の特徴として、ダストストーム(砂嵐)が全球的に広がる現象があります。このメカニズムは私が研究を始めた十数年前から色々な人が興味を持ち研究をしていますが、なかなか整合的にシミュレーションで再現できません。大気大循環モデルのように大きな全球モデル(惑星全体を対象とし惑星規模での気象変化を予測するモデル)を細かいスケールで切ることも可能ですが、膨大な計算量が必要です。その場合は領域モデル(特定の領域対象とし、詳細な気象変化を予測するモデル)で考えますが、領域モデルは外側(境界条件)の仮定が難しいのですよ。計算機の発展と、如何に我々が知恵を絞って取り組んでいくかの、せめぎ合いですね。

それはダストストームに限らず、水循環の再現でもそうです。また、観測面においても火星メタンが観測されたり・されなかったりと非常に断片的です。なぜそうなるのか?は知恵の絞りどころで、世界中の研究者が、様々な仮定をもとに、数値シミュレーションを使って取り組んでいるところです。

【画像2】ハッブル宇宙望遠鏡による火星地表面の写真。左が通常時、右が全球ダストストーム発生時。(クレジット:NASA、コーネル大学、Space Science Institute、STScl/AURA)

火星に降る規則的な雪

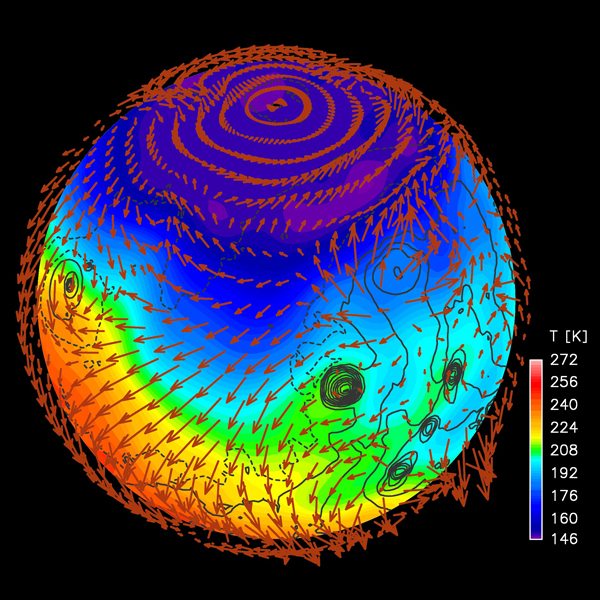

今までで一番おもしろかった研究結果は、火星に降る雪のシミュレーションです。火星大気の主成分である二酸化炭素は極域で凍り、それが大気中では凍って雪になると考えられていました。私のシミュレーションで雪の降り方を再現したところ、雪が規則性をもって降っていたことがわかりました。

先ほどお話したように、火星でも低気圧と高気圧が通り過ぎます。ただ、地球の場合は、それがカオス的であるのに対して、火星はかなり規則的なんです。すごくざっくりとした高気圧の次に、ざっくりとした低気圧が来る感じ。低気圧・高気圧が通ること自体は地球と似ていますが、一概に低気圧・高気圧と言っても、火星と地球におけるそれは違うわけです。それが例えば、極域の降雪にも影響を与え得る、ということです。

火星で雪が降るところまでは観測されていますが、それが規則性を持っているかはまだ観測されていません。それを私のシミュレーションの中で、偶然見つけたのです。火星に降る雪は、うまくシミュレーションしなければ再現できないとは思っていました。あまり深く注目するつもりはなかったものを、パッと見てみたら、お!という感じですね。これは2013年の研究成果で、朝日新聞やTBCニュースにも取り上げられました。

【画像3】黒田さんのシミュレーションよる、火星の冬の北極域(北緯80度)における規則的な二酸化炭素降雪を示した図。二酸化炭素雲の量は緑色で表され、雲量が特に多い経度領域が5~6日周期で1周しているのが示されている。

物質循環や化学過程にも挑戦

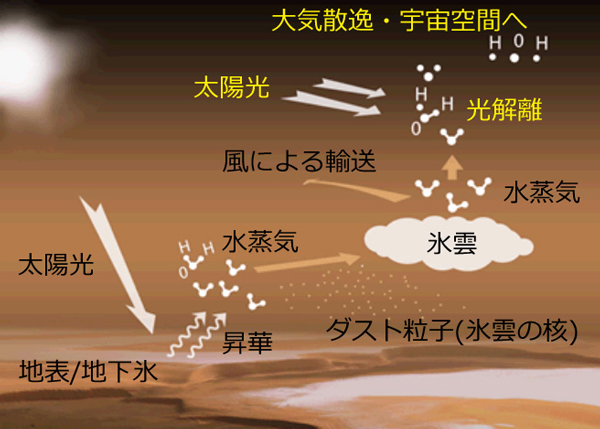

今後は、水だけでなく微量物質や最近注目のメタン、大気の化学過程などにもぜひ挑戦したいですね。大気の化学過程の勉強を通じて、COやOなどの微量物質が、気候変動や火星大気の化学的安定性を知る鍵を握ることがわかりました。昔は潤沢に水があったと考えられる火星から、どのようにして水は消えたのか。これは主に寺田直樹先生(東北大学准教授)の研究テーマですが、それに関連した上で、物質循環や化学過程に今、大変興味があります。

下方の大気圏で起こる物質循環が、上方の磁気圏で起こる散逸過程に、どのような影響を及ぼすのか。それが今、我々のグループをあげて取り組んでいるテーマです。私は下方の計算をします。「この高度では、時間変動はこんな感じで、物質循環はこんな変動をしている」と。これらの結果から、下方の条件を寺田先生らに渡して、上方の磁気圏モデルに入れてもらいます。

【画像4】地表面から宇宙空間に至るまで、火星における水の動きを示した模式図。(元画像クレジット:ESA/AOES Medialab、日本語は黒田による加筆)

マックスプランク太陽系研究所との研究

現在滞在して協同研究を行っているマックスプランク太陽系研究所(MPS)とは、私が大学院博士課程の学生だった2004年からの長い付き合いです。MPSのP. Hartogh博士とA. S. Medvedev博士からは様々なことを教わりました。

特に、P. Hartogh博士は、サブミリ波帯での地球・惑星大気観測で世界的な第一人者です。彼から教わったことは、サブミリ波という観測の可能性です。サブミリ波帯は、惑星大気関係では、まだそれほど活用されていない波長帯ですが、将来観測されうる様々なものを彼から教わりました。その観測結果をシミュレーションで再現できればおもしろそうだな、というモチベーションにもつながりました。

普通は赤外分光計などを使って、温度などを測ります。単にダストストームの動きだけを見るなら、可視光などでも測れます。一方、サブミリ波では先ほどお話した微量物質が、赤外よりも遥かに測りやすいです。また、赤外ではあまり高いところまでは測れませんが、サブミリ波ならより広い高度範囲の温度場を測ることができます。さらに水の同位体比もサブミリ波で測れるため、大気中の水の動きや火星に存在する水の年代などもわかります。

【画像5】ドイツ・ゲッティンゲン市にあるマックスプランク太陽系研究所の外観。2014年2月にカトレンブルグ・リンダウから現在のこの建物に引っ越した。

サブミリ波でわかること

なぜサブミリ波帯では、他の波長帯では測れないものが測れるのでしょうか。例えば、火星のダストストームが全球的に広がる時の温度場を赤外線で測ると、ダストの粒が赤外線の波長と近いために、測定が難しいのです。一方、サブミリ波の場合、赤外より波長が長いため、ダストの粒を通過してダストの中でも温度場や物質組成などを見やすいのが一つの特徴ですね。

また、サブミリ波では、(吸収線のドップラーシフトを使って)風速を直接観測できる点も特徴の一つです。風の直接観測は、地球では容易にできますが、火星では直接観測した例がほとんどありません。それがサブミリ波で測れば、広い領域の風速場がわかります。サブミリ波測定器を、ぜひ火星周回軌道に持って行きたい野望があります。

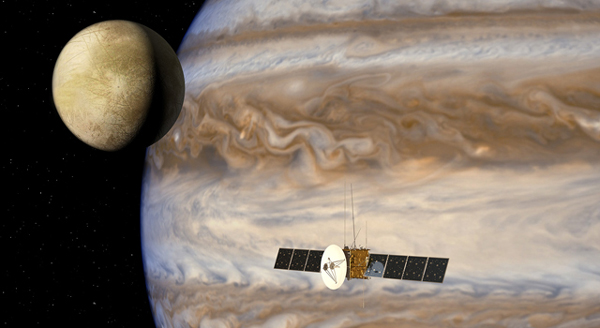

現在、P. Hartogh博士たちは、木星系の研究に力を入れています。2022年に打ち上げ2030年に木星系到達予定の木星探査機「JUICE」に、彼が代表として企画しているサブミリ波測定器が搭載される予定です。至近距離からの木星本体の大気、そしてガリレオ衛星の表面物性や希薄大気の観測を通し、サブミリ波の可能性を大いに発揮する機会が与えらます。私も木星大気の勉強や研究を始めているところです。

もう一人のA. S. Medvedev博士は、火星・木星大気の大循環モデルの開発を行っており、彼からも様々なことを教わりました。いわゆる大気波動の専門家で、彼も私に様々なアイディアを教えてくれたのです。先ほどの傾圧不安定波や半年振動などのアイディアは、実は、彼らからヒントを得て、自分で手を動かす過程の中でわかってきました。

【画像6】JUICE探査機による木星系探査の想像図。(クレジット:ESA/AOES)

人と同じことをやって何がおもしろい

小さな頃から、宇宙や星が好きでした。しかし、すんなり天文学に進まなかったのは、少し違う角度からアプローチしてみたい気持ちがあったから。そこで気象学の研究室からスタートして、現在は宇宙方面にアプローチしています。最近は火星から木星、さらには太陽系外惑星へと興味の対象は広がっています。気象から宇宙へ、異なる分野をつなげる存在になりたいですね。

他の人と同じことをやっても何がおもしろい、自分にしかできないことは何だろう、ということは常に意識しています。そのためにも色々なところにアンテナを広げて、視野を広く持ち続けたいですね。

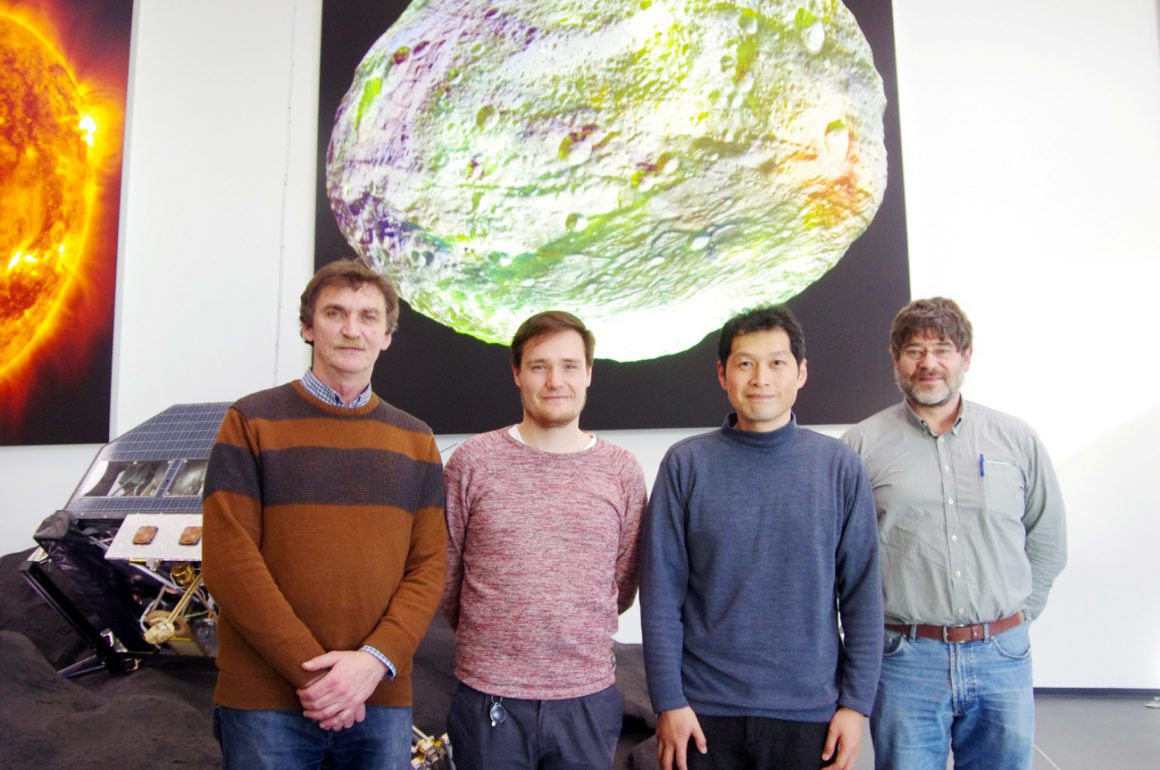

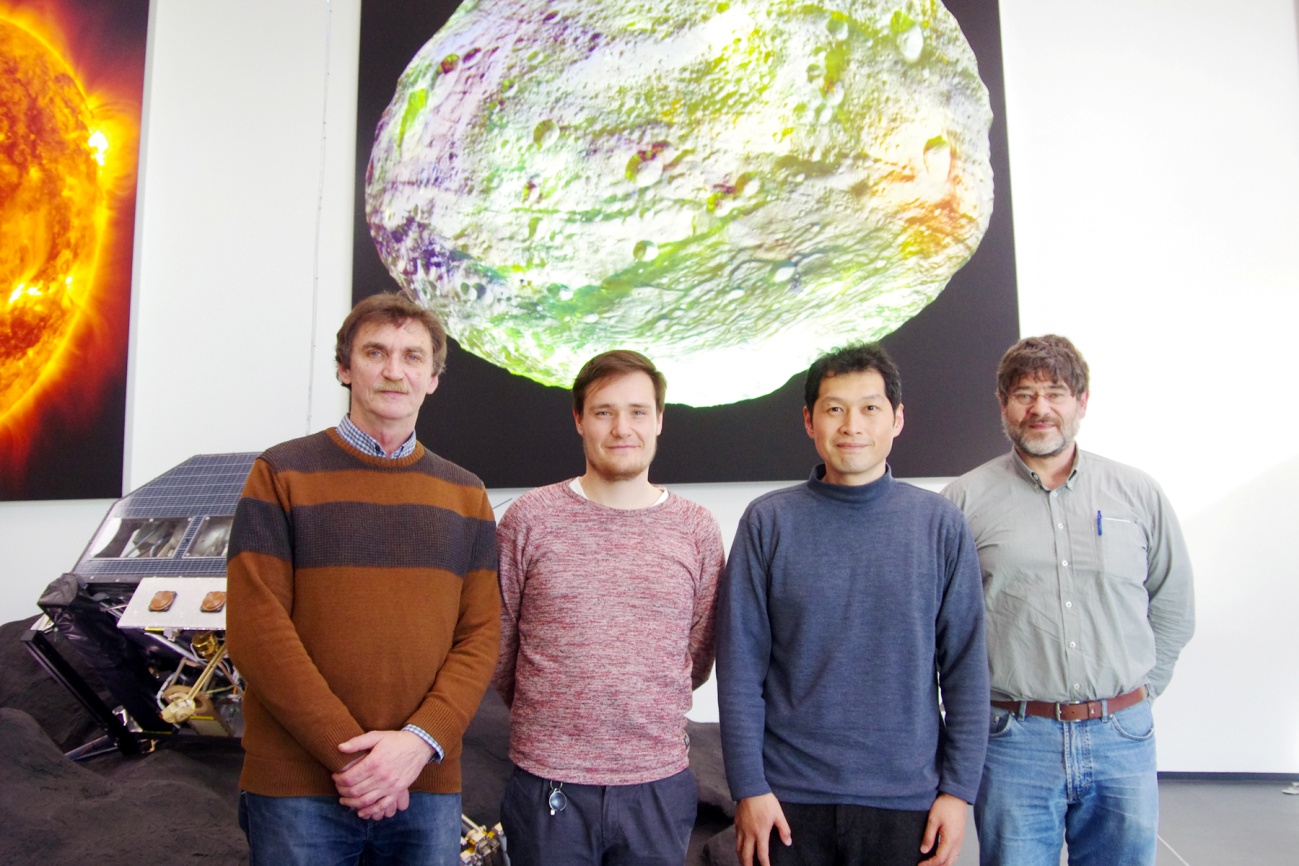

ドイツ・マックスプランク太陽系研究所(MPS)

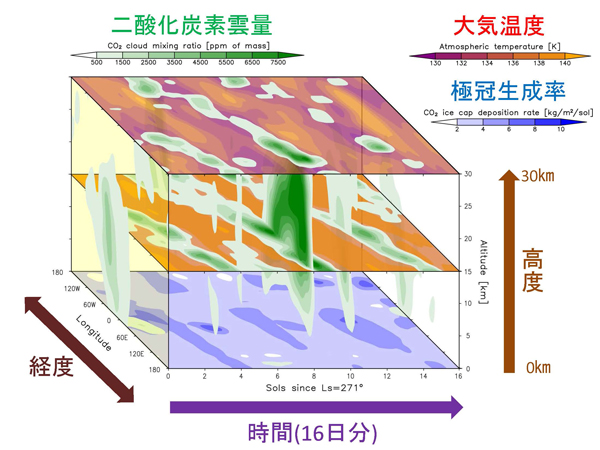

マックスプランク太陽系研究所(ドイツ・ゲッティンゲン)にて、写真左からAlexander S. Medvedev博士、学生のChris Mockel さん、黒田剛史さん、Paul Hartogh博士

Alexander S. Medvedev博士より

私たちは異なる特徴をもった別のモデルを使うため、相補的な関係で研究を展開することができ、新しいアイディアや次の計画を考えることができました。一番の成果は、剛史の高分解な大気大循環モデルにより、小さなスケールの重力波が火星の上層大気に与える影響を初めて直接シミュレーションすることができたことです。もうひとつ大きな成果があります。木星は地球や火星とは全く異なる特徴を持っており、これまで木星の大気加熱の部分を正確に解く大気大循環モデルは開発されていませんでした。今回、剛史が木星大気の放射について正確かつ速く解くモデルを開発したため、それを大気大循環モデルに組み込むことで、今まで誰もやったことがない新しい研究が今後できるでしょう。このモデルは木星のみならず土星にも適用可能で、次に我々がやるべき大きな仕事になるでしょう。

Paul Hartogh博士より

この2年間で将来につながる貴重なコラボレーションができました。NASA(アメリカ航空宇宙局)の火星探査機「MAVEN」や、今年3月打上げ予定の「エグゾマース・トレース・ガス・オービター」という火星の水循環等を測るミッションで、水循環や大気の化学過程を明らかにするためのデータがこの1年半の間に取得できるでしょう。それに向けたモデル開発に我々は着手しており、剛史はそれを助けてくれるでしょう。これからもチームの一員として剛史に期待しています。