年の瀬が近づいてまいりましたが, 2025年もいろいろなことがありましたね. そんな一年を締めくくるべく, 今年もC領域合同忘年会が開催されました! ...

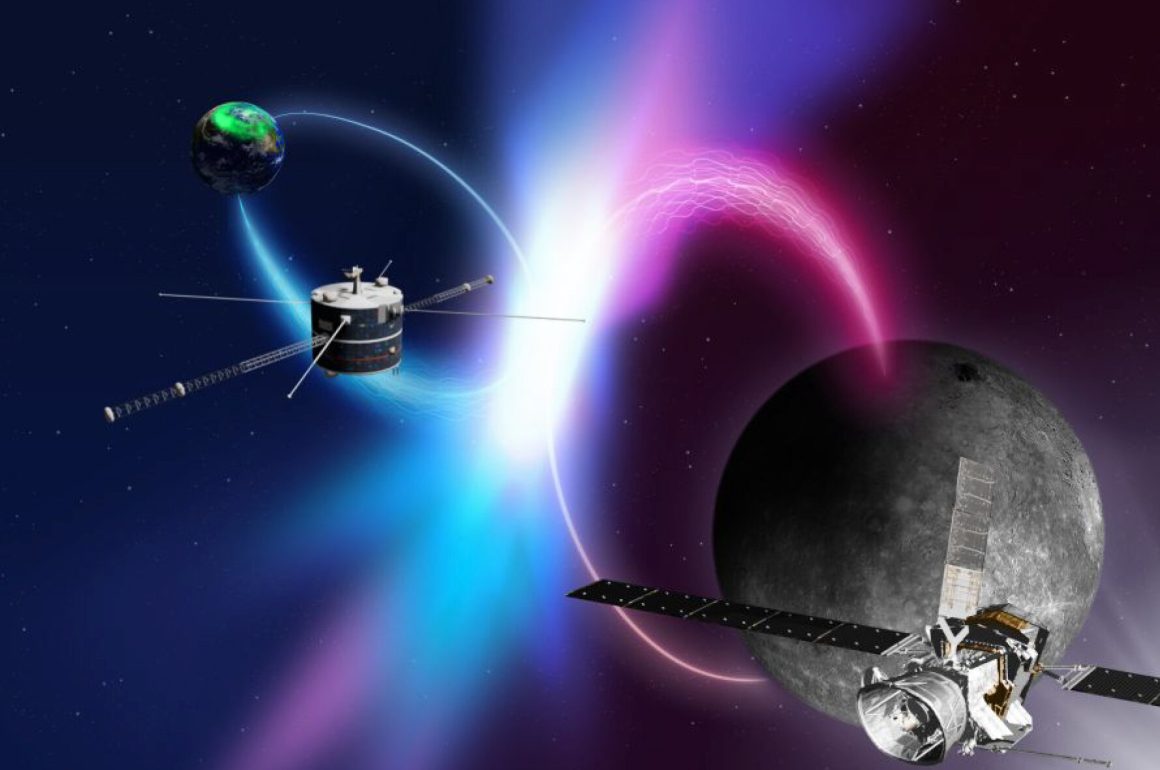

日欧合同水星探査 Bepi Mioくん、2026年末の水星周回軌道投入を目指して飛翔中です。 これに先立ち、我々のチームは、水星で観測された電磁波現象...

本学理学研究科と仙台市天文台共済の公開サイエンス講座の一環として、科学者を体験できる、特別な研究プログラム「探究☆サイエンスチャレンジャー」を2026...

暑い夏が過ぎ去り, 木々も紅い葉へ衣替えしてすっかり秋の装いになりましたね. さて, 今年もC領域合同で芋煮会を開催しました! 今年は「仙台風芋煮」と...

こんにちは! 今回は地球物理学コース(地物)全体規模のイベントの記事になります! 地物では研究分野・学年を越えた交流も盛んで年3~4回程度スポーツ大会...

こんにちは。D2の佐藤晋之祐です。2025年10月6-9日に行われたNUVA (Network for Ultraviolet Astronomy) ...

こんにちは。D2の佐藤晋之祐です。こちらもだいぶ時間が経ってしまいましたが、2025年6月23-27日にベルギー・リエージュ大学に議論のため出張に行き...

こんにちは。D2の佐藤晋之祐です。だいぶ時間が経ってしまいましたが、2025年6月11-13日にAix-Marseille Universitéで...

10/5に恒例の納涼会を行いました。今回は和食処へ行き、日本酒をはじめとしたお酒とともに刺身や揚げ浸しなど様々な和食に舌鼓を打ちました。研究室のメンバ...