水星をテーマにした研究紹介

水星(すいせい、英:Mercury)は、太陽系にある惑星の中で太陽に最も近い公転軌道をを持ちます。岩石質の「地球型惑星」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに太陽系で最小です。地球から水星を観測する場合、水星は太陽に非常に近いため、通常は、日の出直前と日没直後のわずかな時間しか観測できません。

東北大学では、昼間でも観測可能な観測装置を開発しT60に装着し、時々刻々と変化する水星大気の形成過程の解明を目指しています。

東北大は、ハワイ・マウイ島のハレアカラ山頂で口径60 cmの望遠鏡(T60)をリモートコントロールで活用しています。これを使うと、他では類をみない太陽系天体の連続的な観測が可能です。この望遠鏡につけられたファイバー面分光器は、ファイバーで光路を柔軟に変更できるので、特定の瞬間における特定波長の面分布を捉えることができます。

私は、このファイバー面分光器を使って水星の大気を2次元でとらえて観測しています。水星は、薄い(国際宇宙ステーションが飛翔する高度よりもさらに薄い・・・)ながらも、地表から蒸発するアルカリ金属などからなる大気を持っています。なかでも中性ナトリウムによる発光は明るく、太陽光に照らされて大きく広がっているため、地上観測でその分布や変動を捉えることができます。

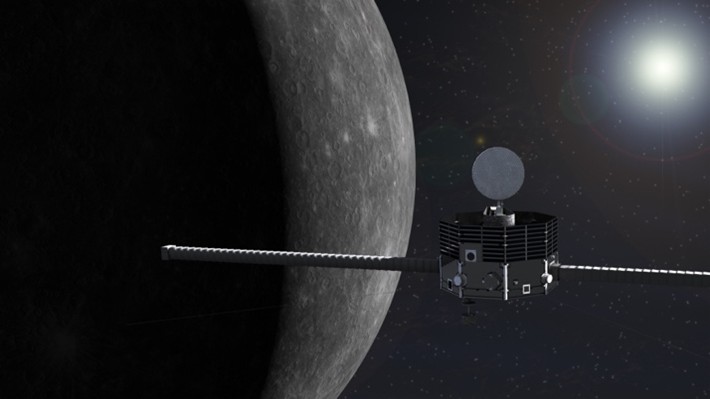

この研究は、2026 年末に水星の周回軌道投入される 日欧合同探査機 BepiColombo 探査機と協力し、地上と探査機との同時観測で水星の希薄大気の分布や変動とその仕組を捉えることを目指したものです。水星は地球と比べて磁気圏を持ち、その影響も受けるナトリウム大気は数分程度で変動します。私達の装置が捉えつつあるその面分布の変化によってその仕組を知ることが出来たらいいなと思いながら、観測を目指しています。

文責:高鳥尚子

水星探査機「みお」は、日本(JAXA)とヨーロッパ(ESA)が共同開発した探査ミッション「ベピコロンボ」の一部で、2018年に打ち上げられました。最も太陽に近い惑星・水星を調査することが目的です。「みお」は水星の磁場や磁気圏、太陽風との相互作用などを詳しく調べるために設計されています。太陽からの距離が近いため、高温な過酷環境下での観測を行います。水星の環境や起源を解明することで、太陽系の成り立ちを理解する手がかりが得られると期待されています。

東北大学はプラズマ波動・電場観測装置(PWI:Plasma Wave Investigation)とナトリウム大気カメラ(MSASI:Mercury Sodium Atmosphere Spectral Imager)の開発に関わっています。

宇宙科学研究所みお

Illustration by JAXA