太陽 詳しくはこちら

太陽の黒点は強い磁場が存在する場所ですが、時折、その磁場の様相が急変し、短時間に膨大なエネルギーが開放する現象が発生します。この現象をフレアと呼びますが、このとき、黒点やその周辺の上空のプラズマ大気=コロナでは高速の粒子が生まれ、その粒子がエネルギー源となり多様な電波が放射されます。この電波は、フレアで生じた粒子が何処でどのようにしてエネルギーを得るに至ったのかという粒子の生成起源や、どのようなプラズマ中を伝搬して観測者まで到達したのかというコロナ大気環境の情報を持っています。

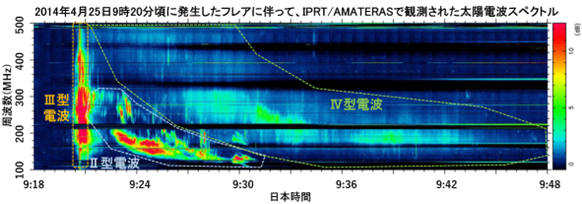

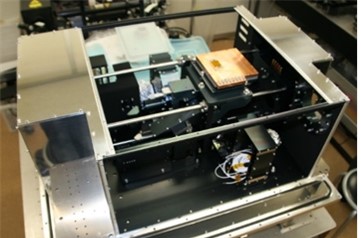

私達は、飯舘観測所にある大型電波望遠鏡IPRTに、太陽電波のスペクトルを高時間・高周波数分解出来るメートル波帯電波分光装置AMATERASを接続して、太陽電波の高精細観測を日々行っています。AMATERASを用いた観測から、多様な太陽電波のスペクトル最小構成単位の同定に基づく電波発生過程の究明や、スペクトル形状の詳細解析に基づく電波の加速過程や電波伝搬域コロナの微細な密度変動の存在の究明など、多くの成果を得ています。

太陽電波の周波数は発生域のプラズマ密度の情報を持ち、高い(低い)周波数の電波の計測で、より太陽に近い(遠い)領域の電波発生・電波伝搬の情報が得られます。私達は現在、更に観測周波数を拡大することで、より広いコロナ域のダイナミックなプラズマの様相を探ろうとする計画を推進しています。

文責:三澤浩昭

水星 詳しくはこちら

東北大は、ハワイ・マウイ島のハレアカラ山頂で口径60 cmの望遠鏡(T60)をリモートコントロールで活用しています。これを使うと、他では類をみない太陽系天体の連続的な観測が可能です。この望遠鏡につけられたファイバー面分光器は、ファイバーで光路を柔軟に変更できるので、特定の瞬間における特定波長の面分布を捉えることができます。

私は、このファイバー面分光器を使って水星の大気を2次元でとらえて観測しています。水星は、薄い(国際宇宙ステーションが飛翔する高度よりもさらに薄い・・・)ながらも、地表から蒸発するアルカリ金属などからなる大気を持っています。なかでも中性ナトリウムによる発光は明るく、太陽光に照らされて大きく広がっているため、地上観測でその分布や変動を捉えることができます。

この研究は、2026 年末に水星の周回軌道投入される 日欧合同探査機 BepiColombo 探査機と協力し、地上と探査機との同時観測で水星の希薄大気の分布や変動とその仕組を捉えることを目指したものです。水星は地球と比べて磁気圏を持ち、その影響も受けるナトリウム大気は数分程度で変動します。私達の装置が捉えつつあるその面分布の変化によってその仕組を知ることが出来たらいいなと思いながら、観測を目指しています。

文責:高鳥尚子

金星 詳しくはこちら

金星はかつて大量の水があったと考えられていますが、現在は極めて乾燥した環境となっています。その水の消失の鍵を握るのが、惑星から宇宙空間への「大気散逸」と呼ばれる現象です。

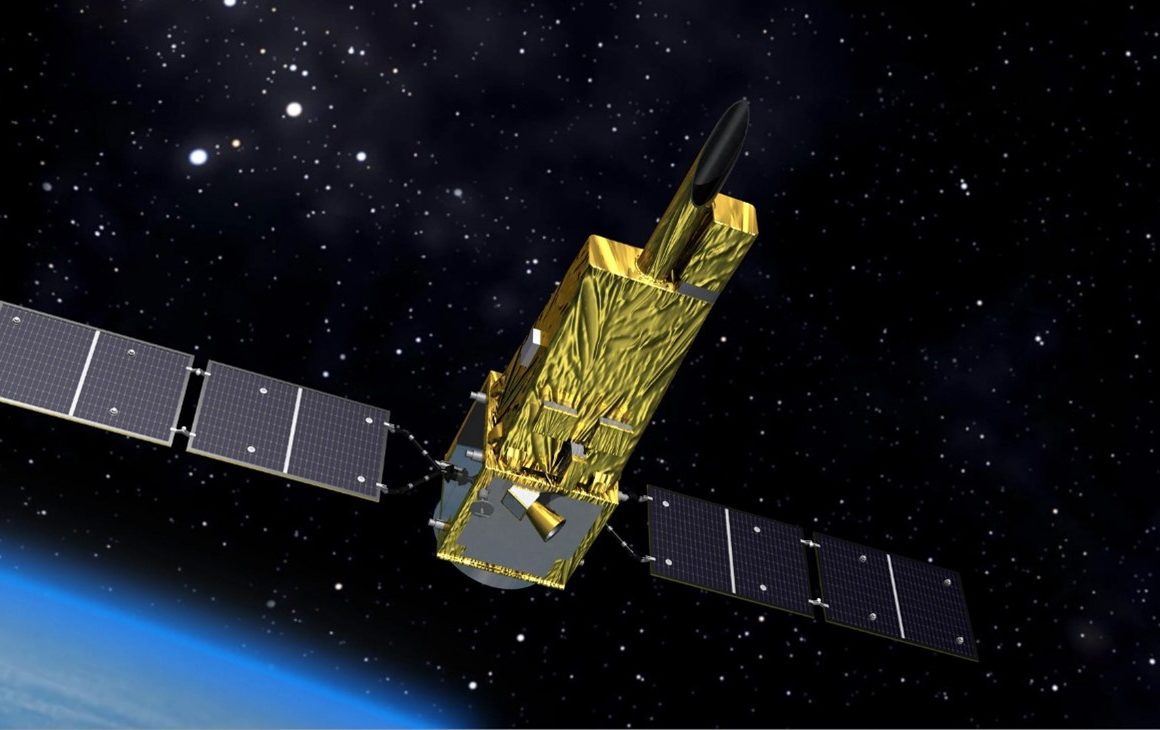

本研究では、太陽から吹きつける高エネルギーの粒子の流れ(太陽風)が、金星を取り巻く水素の大気に与える影響を明らかにすることを目的としています。日本の紫外線宇宙望遠鏡「ひさき」やESAの金星探査機「Venus Express」の観測データを解析することで、水素の分布が時間的・空間的にどのように変化するかを調べています。

特に、太陽風が到来した際に、金星外気圏の水素がどのように反応するかを追跡することで、金星の大気進化の過程や、水の消失の新たな手がかりを得ることを目指しています。

文責:能勢千鶴

地球 詳しくはこちら

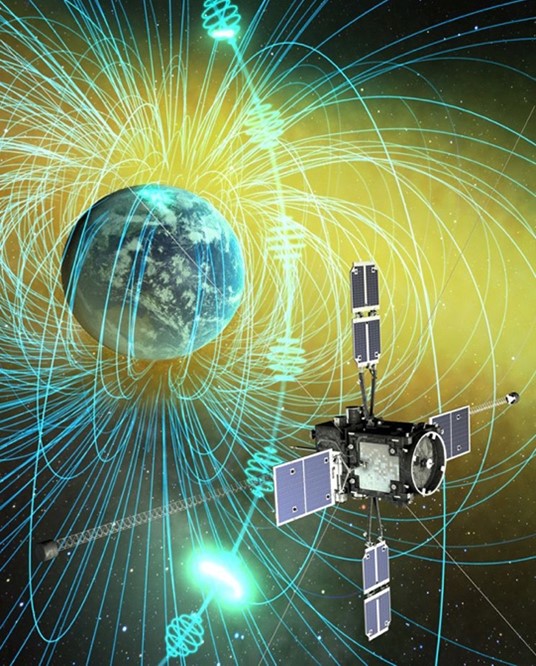

地球の放射線帯を飛翔する JAXA の Arase衛星は、電離圏から静止衛星軌道を超える領域の活動を調べています。その柱の1つである電子密度は、電場アンテナで受かる Upper Hybrid Resonance (UHR) という波の周波数からわかるのですが、電子が少なく波が弱いところでは精度が出にくくなります。

宇宙空間においては、衛星は周辺から衛星に入ってくる電子と太陽光に叩かれて出ていく光電子とのバランスで帯電します。これによって決まる衛星の帯電電位の変動を、電子の直接粒子計測も組み合わせて2017年の打ち上げから8年あまりのデータで調べています。電子の流入量は、電子の密度と温度に絡むため、この手法によって、電離圏から磁気圏に至る広い範囲の電子の密度・温度の変化の理解につながります。

また、衛星の電位は、電子・イオンを高エネルギーまで加速する宇宙空間電場を計測する基盤でもあります。この研究は宇宙を支配する加速電場の測定精度向上にも貢献するとともに、2026年末に水星周回観測を始める日欧共同探査機 BepiColombo 観測も支えるものになります。

文責:川潟桂也

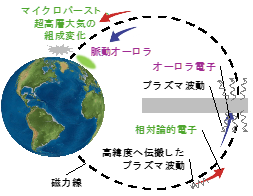

地球大気の周りに広がっている宇宙空間「ジオスペース」には、地球大気や太陽風が起源のプラズマ(荷電粒子)が存在しています。このプラズマの中を伝わる電磁波を「プラズマ波動」と呼んでいます。

宇宙空間では粒子同士の衝突はほとんど起こりませんが、プラズマ波動と荷電粒子の「衝突」によって、粒子の運動が散乱されます。

散乱された高温の粒子が地球の大気に降り込むと、オーロラを光らせたり、高層大気の組成に影響を与えるので、プラズマ波動の発生や伝わり方を調べることは、宇宙空間と地球大気のつながりを解明する上で重要な研究です。

ジオスペース探査衛星「あらせ」によるプラズマの分布やプラズマ波動の観測、地上からのオーロラの観測などを使って、プラズマ波動がどのようにジオスペースを伝わり、高温の荷電粒子を散乱するのか調べ、宇宙空間が地球大気に及ぼす影響を研究しています。

文責:土屋史紀

北極・南極の上空で輝くオーロラ。そのはるか上空では、ラジオの中波帯に相当する周波数で、強力な電波活動 Auroral Kilometric Radiation(AKR)が宇宙空間に放たれています。この強度と周波数はオーロラ活動につながる地球の磁気圏におけるさまざまな現象や構造と密接に関係し、その全体活動量をリアルタイムで示す指標としての役割も果たしています。

日米共同衛星Geotailは、1992 年の打ち上げから 2022年まで、約30 年に渡りこの電波活動を継続観測しました。これだけ長期間にわたって単一衛星の質の高い観測がなされたのは初めてです。3回の太陽活動周期が含まれ、太陽活動の地球への影響を調べるうえで貴重なデータを提供してくれています。このユニークなデータの長期統計解析によって、AKRの発生特性や変動傾向から地球磁気圏の理解を深めることを目指しています。

このような電波活動は惑星共通にみられます。2026 年から日欧共同探査機BepiColombo の周回観測が始まる水星、2031 年から欧州木星・氷衛星探査機JUICEの周回観測が始まる木星、2000-2010年代に米Cassini 探査機が探査した土星、将来の探査計画検討が進む2つの氷巨大惑星、天王星・海王星。これらへの研究発展も期待しています。

文責:山中陽斗

「地球は大きな磁石」って聞いたことがありますか? その磁石が作る 磁気圏は、私たちを太陽から吹きつける太陽風から守ってくれる、まるでシールドのような存在です。

私はこの磁気圏の中身、特にどんな種類のイオン(電気を帯びた粒子)が、どこに、どれくらい存在するのかを、磁気圏を飛び回るイオンがたてる電磁波 “ElectroMagnetic Ion Cyclotron (EMIC) 波から読み解く研究をしています。現在は ”JAXA の Arase 衛星を使って、イオンの種類や割合を読み解くことに挑戦中です。

この研究は、2026 年に水星へ到着予定の「BepiColombo」や、2031 年から木星を周回する予定の「JUICE」など、他の惑星探査にも応用が期待されています。惑星の周囲を包む物質や、磁場・プラズマ環境を調べる新たな鍵として、この方法を確立することを目指しています。

文責:菊地陸

私たちは、オーロラ発光を宇宙の地上の両面から観測し、人工衛星や地上レーダーと組み合わせて、総合的な理解を進めています。

とある種類のオーロラでは、とても高いエネルギーの電子が降下し、中層大気に影響を与えうるため注目されています。私たちは、2022年にLAMPロケットを打上げ、世界で初めてこの観測に成功しました。これに続くLAMP-2ロケット計画が進行中です。

一方、太陽風の影響を直接受ける高緯度極冠域は、宇宙天気の観点から注目が集まっています。私達は10台の全天カメラを開発し、南極大陸上を広くカバーする観測ネットワークを構築しました。

文責:坂野井健

火星 詳しくはこちら

私は、火星を周回する欧州探査機Mars Expressに搭載された近赤外撮像分光装置OMEGAの観測データを用いて、火星大気の性質を解析しています。火星の大気には微細な塵(ダスト)が多く存在し、そのダストが太陽光を吸収・散乱することで、火星特有のさまざまな気象現象を引き起こします。これらの現象をより深く理解するために、私はフランスの研究チームと協力して、ダスト雲の厚さや鉛直分布構造、火星の表面圧力を導出する解析システムを開発してきました。このシステムは、2026年度に打ち上げが予定されている MMX(火星衛星探査計画)をはじめ、今後の火星探査ミッションにも応用する予定です。

文責:風間暁

木星 詳しくはこちら

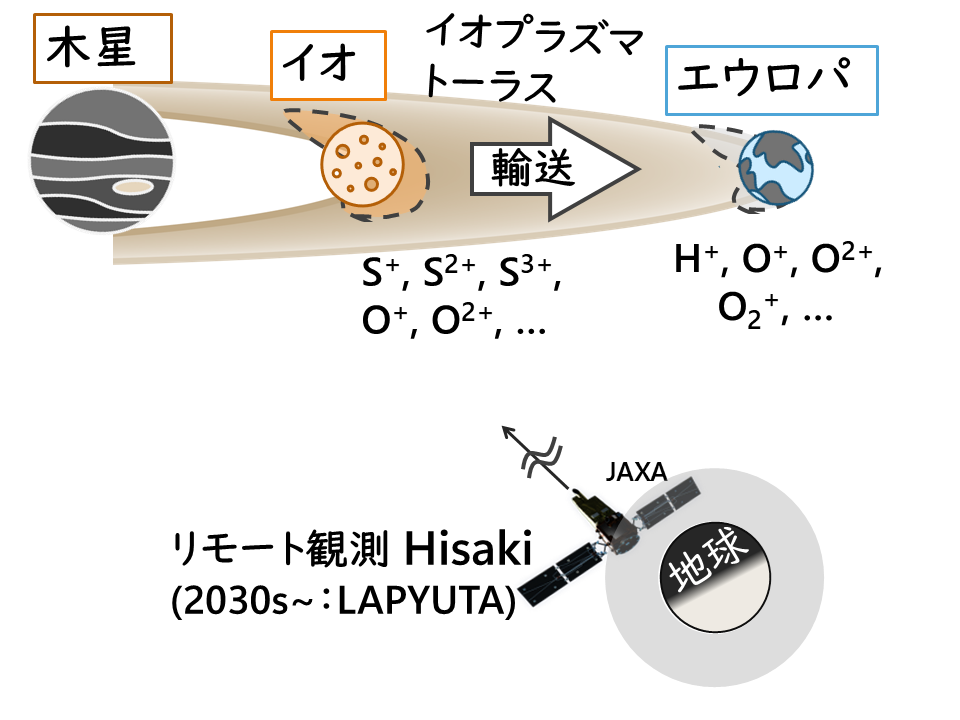

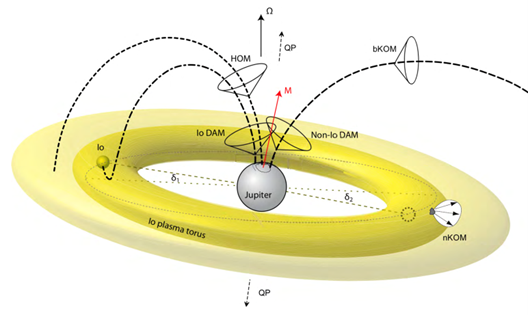

木星磁気圏は、回転する強い磁場と衛星由来のプラズマによって特徴付けられています。イオから発生した硫黄や酸素のイオンは、ドーナツ状のイオプラズマトーラスとしてエウロパ軌道まで広がっていますが、イオ軌道からエウロパ軌道までを同時に網羅した観測はありませんでした。

本研究では、ひさき衛星に搭載された紫外線分光器(EXCEED)を用いて、エウロパ軌道での硫黄イオンと酸素イオンの輝線を世界で初めて検出し、イオからエウロパにわたる電子密度や温度、イオン組成の空間分布を導出しました。現在は、2015年1月に発生したイオの火山イベント前後でのプラズマ特性の違いから、プラズマがイオからエウロパへ輸送される過程を研究しています。

文責:松下奈津子

ハレアカラT60望遠鏡で近赤外観測を実施するために、近赤外カメラTOPICSと高分散エシェル分光器(波長分解能~20000)の開発を行っています。この近赤外観測から、木星赤外オーロラやイオ火山・溶岩流出が観測できます。これとT60可視観測と組み合わせて、木星磁気圏内の物質・エネルギー輸送メカニズムの解明に取り組みます。

また、火星のトレーサーガスとなる微量気体成分(メタン・過酸化水素・HDO/H2O)を観測し、ダストストームを含む火星大気環境の物理メカニズムの理解に寄与することが期待されます。

この地上観測は、将来の木星探査機JUICEや火星探査機 MMXなどとの共同観測を行う点でも重要です。

文責:坂野井健

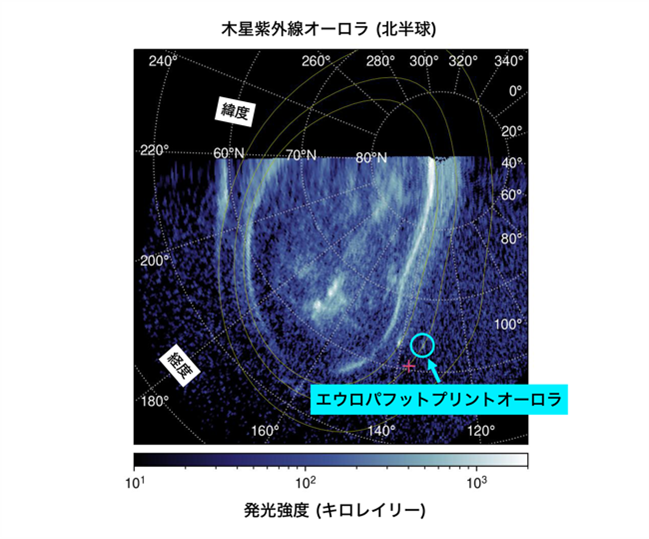

木星の極域には複雑な構造を持つオーロラ発光が存在します。数ある構造の中でも、衛星エウロパに関連した「フットプリントオーロラ」というオーロラ発光は、エウロパ周辺のプラズマ環境が“転写”された現象です。

私は、ハッブル宇宙望遠鏡によって行われたフットプリントオーロラの観測から、エウロパの周辺に存在するプラズマの質量密度や温度の変動を検出することに世界で初めて成功しました。

現在はその続編として、Juno探査機による高空間分解能の観測データを用いて研究を進めています。フットプリントオーロラを詳細に調べることで、衛星周辺プラズマ環境のさらなる理解につながります。

文責:佐藤晋之祐

土星 詳しくはこちら

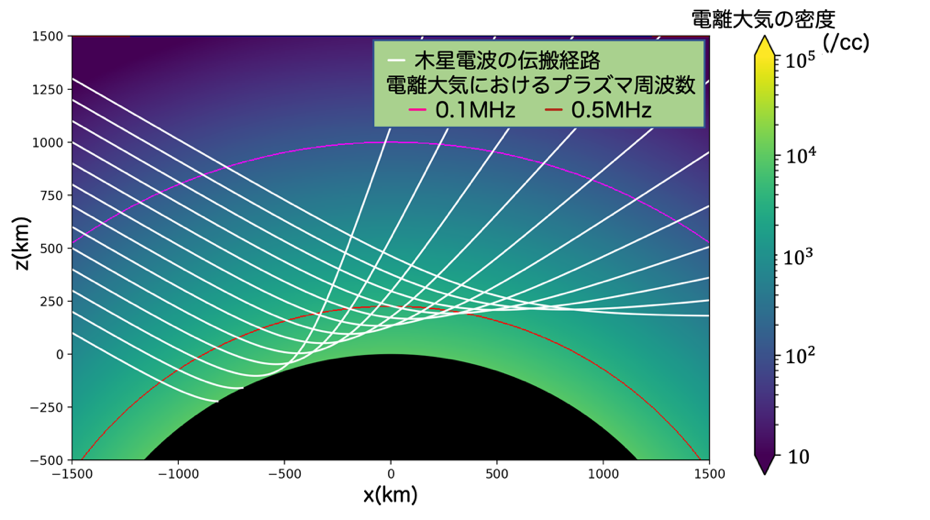

本研究では、惑星から放射される電波が衛星の電離圏(電気を帯びた大気層)を通過する際に起こる屈折現象に注目し、その“曲がり方”から電子密度を導く手法を開発しています。

従来の観測手法では測定範囲に限りがありました。そこで、外惑星からの電波が衛星の電離圏を通る経路をコンピュータで再現し、電子密度を逆算する新しい方法を提案しました。

現在はこの手法を応用して、Cassini探査機のデータからタイタン電離圏の電子密度分布を導出しています。さらに、将来のJUICEミッションに向け、電波の偏波(回転の向き)を活用し、精度向上を目指した検討も行っています。

文責:安田陸人