探査機

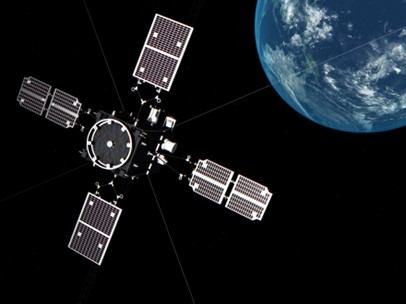

「あらせ」は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した地球周辺の宇宙空間「ジオスペース」を探査する衛星です。2016年12月に打ち上げられ、地球の周りに高エネルギー粒子が存在する領域「放射線帯(バンアレン帯)」や放射線粒子の生成と消失に関与する電磁波、プラズマを観測しています。放射線帯は人工衛星をはじめとした宇宙空間での人類活動に悪影響を与える可能性があるため、「あらせ」は宇宙空間における高エネルギー粒子の生成過程を調べるとともに、宇宙環境を予測する宇宙天気研究を進めることも目的としています。 東北大学はプラズマ波動・電場観測器(PWE)の開発と、「あらせ」と連携してオーロラや電磁波を観測する地上観測ネットワークの構築に関わりました。クレジット:JAXA 宇宙科学研究所 あらせプロジェクトページ 名古屋大学ERGサイエンスセンター

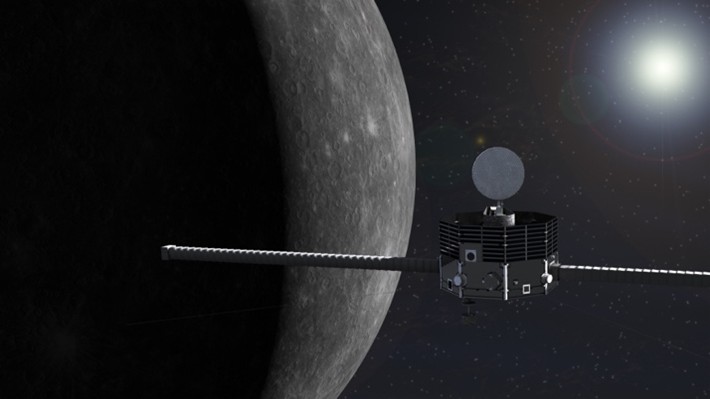

水星探査機「みお」は、日本(JAXA)とヨーロッパ(ESA)が共同開発した探査ミッション「ベピコロンボ」の一部で、2018年に打ち上げられました。最も太陽に近い惑星・水星を調査することが目的です。「みお」は水星の磁場や磁気圏、太陽風との相互作用などを詳しく調べるために設計されています。太陽からの距離が近いため、高温な過酷環境下での観測を行います。水星の環境や起源を解明することで、太陽系の成り立ちを理解する手がかりが得られると期待されています。 東北大学はプラズマ波動・電場観測装置(PWI:Plasma Wave Investigation)とナトリウム大気カメラ(MSASI:Mercury Sodium Atmosphere Spectral Imager)の開発に関わっています。クレジット:JAXA 宇宙科学研究所みお

LAPYUTAは、宇宙科学研究所・公募型小型計画のプリプロジェクト候補として検討を進めている紫外線宇宙望遠鏡計画です。宇宙の生命生存可能環境(目標1)と宇宙の構造と物質の起源の理解(目標2)を目指し、以下の4つの科学目標、(1)太陽系内天体の生命生存可能環境, (2)地球型系外惑星の大気,(3)近傍銀河の形成過程,及び(4)宇宙における重元素の起源、を掲げて検討を進めています。 これらの科学目標を達成するため、水素、酸素、炭素の輝線を含む110-190nmの真空紫外波長域で、高い空間解像度と波長分解能を持つ紫外線宇宙望遠鏡の開発を進めています。打ち上げ目標は2033年です。東北大は望遠鏡および観測装置の光学設計と科学検討の両面でこの計画を主導しています。

FACTORSは地球の極域数千kmを2つの衛星で編隊飛行する計画です。 この領域の宇宙環境は、オーロラの微細で複雑な形状に表されるような領域間結合が多様な時間・空間スケールで発現し、宇宙空間物質の加速と輸送、それらに関わる波動の励起・伝搬、電場と電流構造が形成され、相互作用していることです。これらは、磁場を持つ惑星圏の形成や大気進化に関わる基本的かつ普遍的な機構と考えられます。 FACTORSには、磁場、電場、プラズマ粒子計測計等に加えて、PPARCが担当するオーロラカメラを搭載します。れいめい衛星やロケットに搭載したカメラの実績を生かし、従来の衛星観測よりも高感度・高空間分解能をもつ可視と紫外の2種類のカメラにより、オーロラの微細構造の観測が計画されています。

「月面天文台」TSUKUYOMI計画は、月面に宇宙電波観測アンテナを多数展開し、地上では地球の電離層に遮蔽されて届かない周波数を含む1-50MHzの電波を観測する月面電波望遠鏡です。 138億年前の宇宙に星や銀河が誕生する以前の「暗黒時代」における中性水素線(周波数1. 42GHzの電波)の信号検出を目指す他、系外惑星系の恒星放射や惑星のオーロラの観測を大目標に掲げています。 2020年代に試作初号機を実現し、2030年代の終わりまでに、月面に10基以上からなる自立アンテナ群を展開することが目標です。東北大学はこれまでの惑星電波受信機の開発経験を活かし、開発に参画しています。 リンク:宇宙科学研究所