太陽をテーマにした研究紹介

太陽(たいよう、英: Sun )は、直径が約140万キロメートル(地球直径の約110倍)もある恒星です。太陽は、毎秒400穣ジュール(4×10^26ジュール)もの膨大な電磁エネルギーを、主に紫外線~可視光~赤外線として宇宙空間に放出し、惑星の大気環境を創成しています。太陽からは太陽風と呼ばれる電離したガス(プラズマ)も常に流出しており、地球軌道付ではその密度は1cm^3あたり高々10個位と希薄ながら、惑星の磁場と相互に作用して惑星の外圏環境(磁気圏)を創成しています。太陽は約11年の周期で黒点の増減が起こりますが、この増減につれて太陽の電磁放射や太陽風も変動することが知られています。この変動は惑星環境や人類の宇宙活動にも大きな影響を与えます。この影響元の特徴究明に向けて、私達は太陽コロナ大気中で発生する電波の観測を行い、太陽の高エネルギー粒子の生成起源やコロナ大気の環境を調べています。

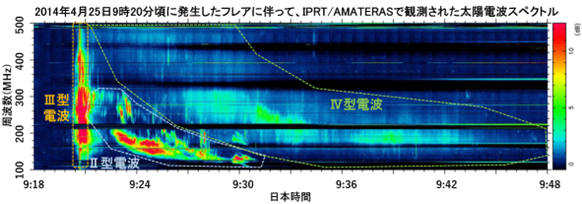

太陽の黒点は強い磁場が存在する場所ですが、時折、その磁場の様相が急変し、短時間に膨大なエネルギーが開放する現象が発生します。この現象をフレアと呼びますが、このとき、黒点やその周辺の上空のプラズマ大気=コロナでは高速の粒子が生まれ、その粒子がエネルギー源となり多様な電波が放射されます。この電波は、フレアで生じた粒子が何処でどのようにしてエネルギーを得るに至ったのかという粒子の生成起源や、どのようなプラズマ中を伝搬して観測者まで到達したのかというコロナ大気環境の情報を持っています。

私達は、飯舘観測所にある大型電波望遠鏡IPRTに、太陽電波のスペクトルを高時間・高周波数分解出来るメートル波帯電波分光装置AMATERASを接続して、太陽電波の高精細観測を日々行っています。AMATERASを用いた観測から、多様な太陽電波のスペクトル最小構成単位の同定に基づく電波発生過程の究明や、スペクトル形状の詳細解析に基づく電波の加速過程や電波伝搬域コロナの微細な密度変動の存在の究明など、多くの成果を得ています。

太陽電波の周波数は発生域のプラズマ密度の情報を持ち、高い(低い)周波数の電波の計測で、より太陽に近い(遠い)領域の電波発生・電波伝搬の情報が得られます。私達は現在、更に観測周波数を拡大することで、より広いコロナ域のダイナミックなプラズマの様相を探ろうとする計画を推進しています。

文責:三澤浩昭