木星をテーマにした研究紹介

木星(もくせい、英: Jupiter)は太陽系の惑星中で大きさ、質量、磁場の強さがともに最大の惑星です。水素とヘリウムを主成分とするガス惑星で、土星とともに木星型惑星(巨大ガス惑星)と呼ばれています。地球の10倍以上の大きさを持つにも関わらず半分以下の周期 (約10時間) で自転をしており、この速い自転と強い磁場によって、木星の周りの宇宙空間には広大な「木星磁気圏」が形成され、木星の極には巨大なオーロラが発生しています。木星には多数の衛星が回っており、この衛星たちがとても個性的です。ガリレオ・ガリレイが発見した4つの衛星、イオ、エウロパ、ガニメデは、木星とお互いの重力による潮汐力によって衛星の内部が加熱され、これによってイオでは活発な火山活動が発生しています。エウロパやガニメデには地下に液体の水をたたえた内部海が存在すると考えられており、地球とは異なるハビタブル環境が存在しているかもしれません。2030年代に行われるエウロパとガニメデ探査に向けて、研究を進めています。

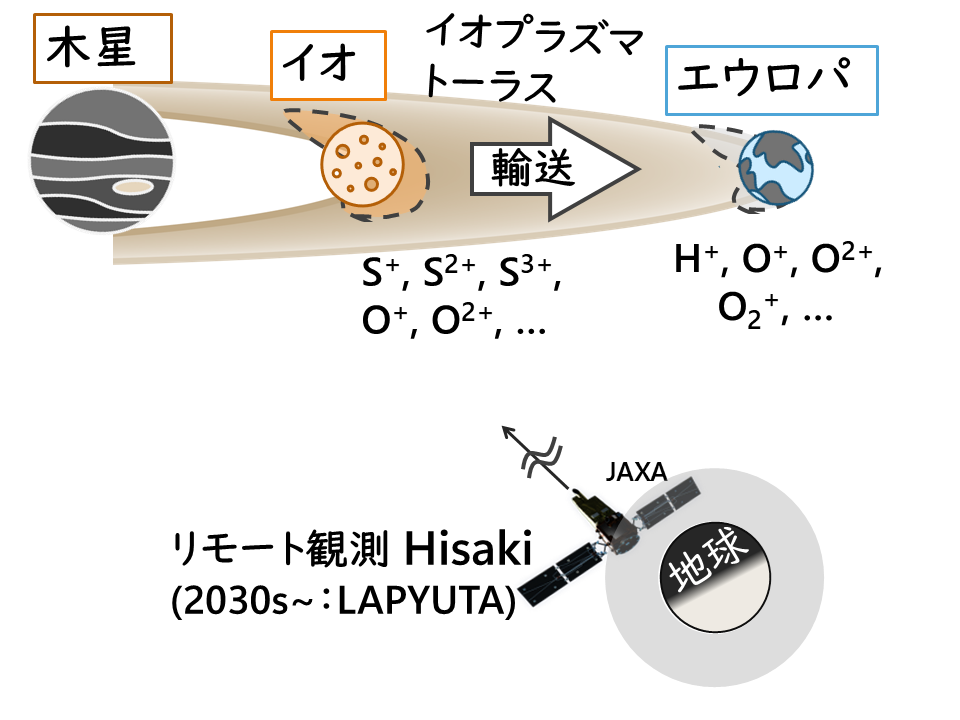

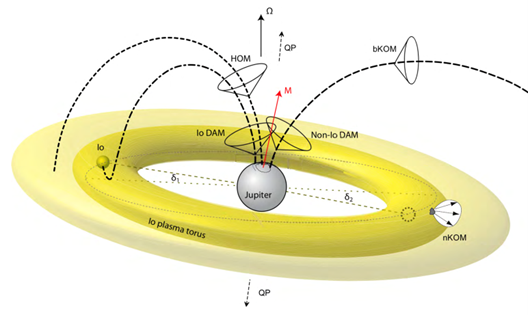

木星の衛星のうち、火山活動が活発なイオと、氷で覆われたエウロパに注目しています。イオから発生した硫黄や酸素のイオンは、ドーナツ状のイオプラズマトーラスとしてエウロパ軌道まで広がっていますが、エウロパ周辺での観測には限りがあります。

本研究では、宇宙望遠鏡ひさきに搭載された紫外線分光器(EXCEED)を用いて、エウロパ軌道の硫黄イオンと酸素イオンの輝線を世界で初めて検出しました。

現在は、イオからエウロパにわたる電子密度や温度、イオン組成の空間分布を導出するツールを開発しています。今後は、2015年1月に発生したイオ火山噴火前後でのプラズマ特性の時間変化や、プラズマがイオからエウロパへ輸送される過程を研究していきます。

文責:松下奈津子

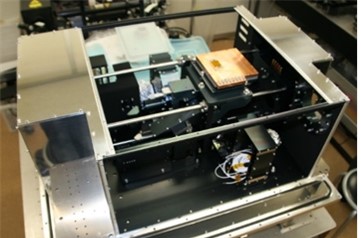

ハレアカラT60望遠鏡で近赤外観測を実施するために、近赤外カメラTOPICSと高分散エシェル分光器(波長分解能~20000)の開発を行っています。この近赤外観測から、木星赤外オーロラやイオ火山・溶岩流出が観測できます。これとT60可視観測と組み合わせて、木星磁気圏内の物質・エネルギー輸送メカニズムの解明に取り組みます。

また、火星のトレーサーガスとなる微量気体成分(メタン・過酸化水素・HDO/H2O)を観測し、ダストストームを含む火星大気環境の物理メカニズムの理解に寄与することが期待されます。

この地上観測は、将来の木星探査機JUICEや火星探査機 MMXなどとの共同観測を行う点でも重要です。

文責:坂野井健

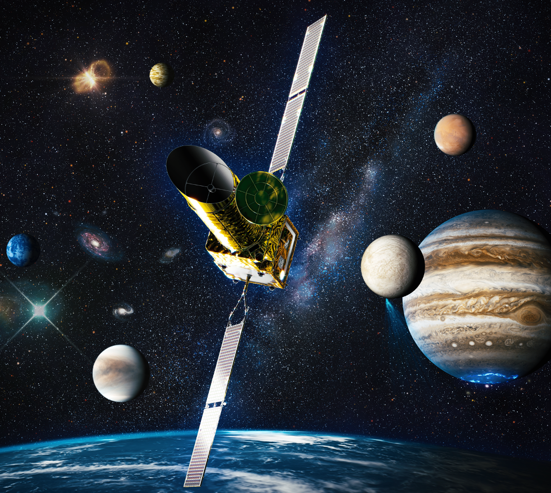

木星氷衛星探査計画JUICEは、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)が開発した木星とその氷の衛星を探査する探査機で、2023年4月に打ち上げられました。主な目的は、太陽系最大の惑星が持つ大気、磁場、磁気圏と、木星の周りを回る衛星ガニメデ、カリスト、エウロパの内部構造や氷の地殻、地下の海の存在などを調査し、生命の存在可能性を探査します。

JUICEには10以上の科学観測機器が搭載されており、その中の電波・プラズマ波動観測装置「RPWI」の一部である高周波受信機(HF)は、東北大学が中心となって開発されました。

RPWIは、木星やその衛星周囲のプラズマ環境や電磁波を測定し、木星のオーロラ電波の構造、衛星の電離大気や地下の構造を調べます。JUICEは2030年代に木星圏に到達し、長期観測を行う予定です。

宇宙科学研究所JUICEプロジェクトページ

日本惑星科学会誌遊星人へのRPWI掲載記事 2025年

日本惑星科学会誌遊星人へのRPWI掲載記事 2016年 96ページ

Illustration by JAXA

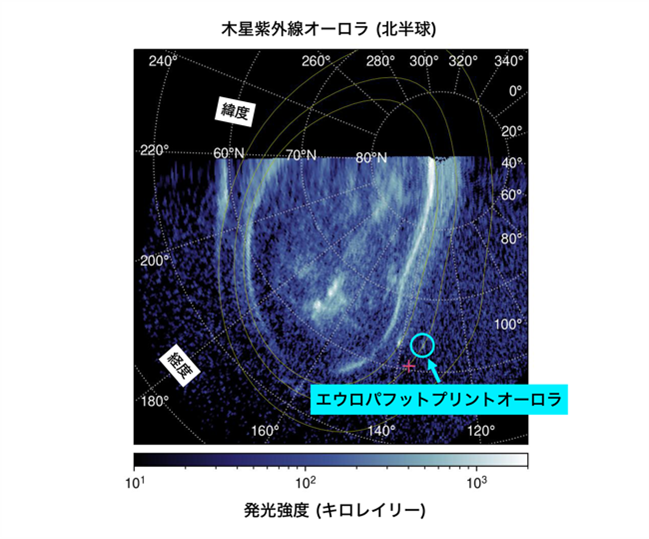

極端紫外線分光器を搭載し、世界初の惑星観測専用に設計された宇宙望遠鏡です。2013年9月に打ち上げられ、2023年12月に運用を終了しました。

この間、金星や火星といった地球型惑星の大気と太陽風の相互作用を調べ、木星の衛星イオから流出するプラズマを観測することにより、太陽系内の地球型惑星の大気進化や、木星磁気圏プラズマの起源とプラズマを加熱するエネルギー源を調べる研究を進めました。

貴重な観測データを使った惑星の研究は現在も進行中で、東北大学を含め、世界の最前線の研究の場で活用されています。

see details

LAPYUTAは、宇宙科学研究所・公募型小型計画のプリプロジェクト候補として検討を進めている紫外線宇宙望遠鏡計画です。宇宙の生命生存可能環境(目標1)と宇宙の構造と物質の起源の理解(目標2)を目指し、以下の4つの科学目標、(1)太陽系内天体の生命生存可能環境, (2)地球型系外惑星の大気,(3)近傍銀河の形成過程,及び(4)宇宙における重元素の起源、を掲げて検討を進めています。

これらの科学目標を達成するため、水素、酸素、炭素の輝線を含む110-190nmの真空紫外波長域で、高い空間解像度と波長分解能を持つ紫外線宇宙望遠鏡の開発を進めています。打ち上げ目標は2033年です。東北大は望遠鏡および観測装置の光学設計と科学検討の両面でこの計画を主導しています。